[Oggi, 28 febbraio 2020, ricorre il dodicesimo anniversario della morte di Dom Gérard Calvet O.S.B. (1927-2008), fondatore e primo abate del monastero Sainte-Madeleine di Le Barroux. Lo ricordiamo nelle preghiere e lo raccomandiamo a quelle dei lettori. In sua memoria, offriamo di seguito la trascrizione della voce del “Dizionario del pensiero forte” a firma di Daniela Bovolenta, originariamente comparsa nel sito di Alleanza Cattolica.]

1. La vita

Gérard Calvet nasce il 18 novembre 1927 a Bordeaux, in Francia, in una famiglia di agiati vignaioli. La sua giovinezza è segnata dalla frequentazione dell’École des Roches, a Maslacq, dove entra nel 1940 e rimane per sette anni. La scuola è diretta da André Charlier (1895-1971), fratello del pittore Henri Charlier (1881-1975), e tra gli insegnanti c’è anche il giovane Jean Arfel (1920-2013), che diverrà noto come scrittore cattolico con lo pseudonimo di Jean Madiran. L’istituto è fondato su princìpi pedagogici innovativi, in parte mutuati dal sistema scolastico inglese, in parte dallo scoutismo, e vi sono proposti e coltivati ideali di eccellenza e un forte patriottismo. Le lettere indirizzate da André Charlier ai prefetti della scuola mostrano chiaramente gl’ideali elevati di spiritualità, bellezza e servizio, che egli vuole trasmettere ai suoi allievi e che saranno ricordati da dom Gérard nel corso di tutta la sua vita. Proprio durante questo periodo il giovane Gérard si reca in visita per la prima volta con alcuni compagni all’abbazia benedettina di Madiran, dove inizia a concepire la propria vocazione monastica.

Nel 1949 Gérard presta servizio militare come spahis — le truppe coloniali di cavalleria dell’esercito francese — in Marocco e l’anno successivo prende l’abito presso l’abbazia di Madiran, che solo una ventina d’anni prima era stata riportata in vita da uno stato di abbandono dai monaci dell’abbazia Saint-Benoît d’En-Calcat e poi nuovamente abbandonata in parte per mancanza di spazio, in parte per la vetustà della casa e la mancanza di acqua: nel 1952 i monaci si trasferiscono dunque nel nuovo monastero, Notre-Dame di Tournay. Nel 1954 dom Gérard pronuncia i voti solenni presso l’abbazia di Tournay e due anni più tardi è ordinato sacerdote.

Nel 1963 è inviato in una fondazione di Tournay sorta in Brasile un paio d’anni prima, dalla quale tornerà in Francia nel 1968: siamo nell’immediato post-Concilio e dom Gérard non si adatta ai cambiamenti intervenuti nel monastero durante la sua assenza. In una lettera scrive: «In pochi anni il progressismo ha distrutto la vita contemplativa con le sue forme sicure: una certa lentezza, il senso del sacro, la cortesia, la reverenza che esclude la disinvoltura e la volgarità. Ma anche le virtù fondamentali: l’umiltà, l’obbedienza, il rispetto degli anziani, mentre sono rifiutati perentoriamente il patrimonio liturgico, il latino ammirevole, così adatto a fissare il pensiero, il rito immemorabile della Messa; assistiamo insomma a un indebolimento considerevole di quella vita interiore che fu il messaggio essenziale dei nostri fondatori». Dom Gérard chiede ai superiori il permesso di passare un periodo di riflessione in solitudine: trascorrerà sei mesi presso l’abbazia benedettina di Fontgombault e tre alla certosa di Montrieux. Nel 1969 vivrà per alcuni mesi in eremitaggio a Montmorin, con dom Emmanuel de Floris O.S.B. (1909-1992), monaco di En-Calcat.

L’anno seguente dom Gérard, convinto di rimanere da solo o di essere raggiunto al massimo da qualche anziano monaco che fatica ad adattarsi agli aggiornamenti in corso, si installa nel priorato di Bédoin, la cui cappella romanica dedicata a santa Maddalena è forse la più antica della Provenza. Lo raggiungeranno invece dei giovani desiderosi di fare l’esperienza della tradizione. Bédoin non è propriamente una fondazione di Tournay, ma dom Gérard vi si è installato con il permesso del suo abate, il quale riceve i voti dei primi novizi di Bédoin. Nel 1974 l’arcivescovo francese Marcel Lefebvre (1905-1991) conferisce gli ordini minori ad alcuni monaci di Bédoin e l’abate di Tournay, messo di fronte al fatto compiuto, abbandona la comunità a sé stessa. L’anno successivo Bédoin è esclusa dalla Congregazione Sublacense.

I monaci tuttavia continuano ad arrivare, il piccolo priorato non li può più contenere, dom Gérard decide allora di costruire un monastero più capiente per la propria comunità in continua crescita. Nel 1980 viene posta la prima pietra del monastero di Sainte-Madeleine a Le Barroux e il Natale dell’anno seguente tutta la comunità vi si trasferisce.

Vi è anche una comunità femminile nata nel 1979 a Montfavet, a quaranta chilometri da Bédoin, sotto la guida di madre Élisabeth de La Londe O.S.B. (1922-2015), poi trasferitasi a Uzés e, nel 1987, finalmente stanziatasi a Le Barroux, a un paio di chilometri dal monastero maschile, dove sorgerà il monastero femminile di Notre-Dame de l’Annonciation. La divisa della comunità maschile è Pax in lumine, quella della comunità femminile Lux in Domino. Nel 1986 un gruppo di monaci è inoltre inviato in Brasile per realizzare una fondazione.

In questo periodo le ordinazioni sacerdotali della comunità vengono conferite da mons. Lefebvre e i rapporti con Roma sono sempre più tesi. Nel novembre 1987, nel corso di un’ispezione di case religiose tradizionaliste legate a mons. Lefebvre, il cardinale Edouard Gagnon P.S.S. (1918-2007) compie una visita apostolica al monastero.

Il 21 e 22 giugno 1988 si reca al monastero il cardinale Paul Augustin Mayer O.S.B. (1911-2010), latore di proposte concrete di accordo con Roma. Il 30 giugno 1988, con le consacrazioni episcopali illecite effettuate da mons. Lefebvre a Écone, in Svizzera, la situazione precipita. Dom Gérard è personalmente presente alla cerimonia, ma pochi giorni dopo, l’8 luglio, scrive una lettera all’allora pontefice, san Giovanni Paolo II (1978-2005), chiedendo di tornare in comunione con Roma e sancendo la rottura di fatto con la Fraternità Sacerdotale San Pio X. Il 25 luglio arriva la risposta che accorda lo statuto canonico al monastero, firmata dai cardinali Mayer e Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI (2005-2013).

Il decreto di erezione in abbazia del monastero di Sainte-Madeleine è datato 2 giugno 1989, solennità del Sacro Cuore, e il 18 giugno verrà promulgato al monastero il decreto di erezione e di nomina del primo abate: dom Gérard assume la carica, con il motto Per te Virgo. La benedizione abbaziale gli è conferita il 2 luglio dal cardinale Mayer. Il 2 ottobre ha luogo la dedicazione della chiesa abbaziale, da parte del cardinale Gagnon.

Il 28 settembre 1990, dom Gérard è ricevuto in udienza privata a Roma da Giovanni Paolo II, che gli raccomanda: “Io affido alla vostra preghiera la grande intenzione della riconciliazione di tutti i figli e le figlie della Chiesa nella stessa comunione”. In seguito, nel 1995, il cardinale Ratzinger — all’epoca prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede — si reca in visita ai due monasteri, quello maschile e quello femminile, e celebra la Messa domenicale all’abbazia Sainte-Madeleine.

Nel 2002 la comunità in continua crescita inizia la fondazione di Sainte-Marie de la Garde a Saint-Pierre-de-Clairac, nella diocesi di Agen. L’anno seguente dom Gérard, ormai anziano e malato, si dimette dalla carica di abate e la comunità procede all’elezione del suo primo successore, dom Louis-Marie de Geyer d’Orth O.S.B., nato nel 1967.

Durante la quaresima del 2008, il 28 febbraio, dom Gérard muore in seguito a un ictus. Attualmente è sepolto nella chiesa abbaziale del monastero che ha fondato, dietro l’altare maggiore. Nello stesso anno l’abbazia di Sainte-Madeleine, che dipende direttamente dalla Pontificia commissione Ecclesia Dei, è ammessa nella Confederazione dell’Ordine di san Benedetto.

2. I tre pilastri (più uno) dell’opera di dom Gérard

Dom Gérard era innamorato delle anime; secondo molti testimoni avvicinava tutti con una benevolenza e una gioia soprannaturali: in lui rigore dottrinale e misericordia spirituale convivevano. Nella sua vita fu amico — fra i molti — dello scrittore Jean Madiran, del “filosofo contadino” Gustave Thibon (1903-2001), del pittore Albert Gérard (1920-2011). Intrattenne buoni rapporti con reparti dell’esercito francese impegnati nella guerra d’Algeria e in quella del Libano, lottò per la conservazione della liturgia tradizionale e contro l’aborto, accoglieva nel suo monastero umili e potenti, famiglie e giovani. Fu tra i promotori e grande sostenitore del noto pellegrinaggio di Pentecoste da Parigi a Chartres, sulle orme di Charles Péguy (1873-1914), un’iniziativa sorta nel 1983 e tuttora attiva e frequentata da decine di istituti religiosi e migliaia di fedeli — particolarmente giovani — legati alla liturgia tradizionale. Soprattutto dom Gérard fu un uomo di preghiera e di civilizzazione. Tutta la sua opera è basata su tre pilastri, che ha sempre raccomandato prima di tutto alla comunità che aveva fondato, più uno, del quale parlò verso la fine della propria vita, come testamento ai propri monaci.

Il primo pilastro è la verità. Una sana filosofia dell’essere, una teologia ortodossa, solidità nella conoscenza del vero e, di conseguenza, solidità nella fede. Se la ragione è debole, la fede è ridotta a sentimentalismo o superstizione. La legge naturale, il decalogo, san Tommaso d’Aquino (1225 ca.-1274), le grandi verità cristiane sono visti da dom Gérard come semi di civilizzazione.

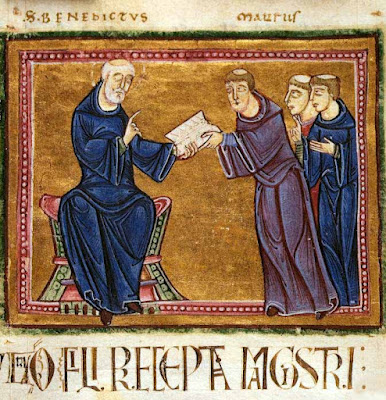

Il secondo pilastro è la Regola di san Benedetto. Integrale, senza modifiche, conosciuta, amata e vissuta. Dom Gérard attribuiva un’importanza particolare a coloro che considerava come i fondatori della sua discendenza monastica, in particolare, dopo san Benedetto, padre Jean-Baptiste Muard (1809-1854), fondatore del monastero della Pierre-qui-Vire, e dom Romain Banquet O.S.B. (1840-1929), che fu messo a capo di una fondazione della Pierre-qui-Vire, l’abbazia di En-Calcat, che abbiamo già ricordato come all’origine di quella comunità di Madiran e poi Tournay, in cui dom Gérard iniziò la propria vita monastica. Importante fu pure la dottrina spirituale di Madre Marie Cronier O.S.B. (1857-1937), fondatrice e prima abbadessa di Dourgne, il monastero femminile associato a En-Calcat. Fu una grande mistica, che aveva ispirato allo stesso dom Romain Banquet la fondazione di En-Calcat.

Dom Gérard nelle proprie opere è tornato più volte sul magnifico equilibrio della Regola, che si adatta a ogni temperamento e condizione personale. La dolcezza della Regola ha convertito generazioni di cristiani all’ombra dei monasteri. Dom Gérard scrive: «Quando i primi monaci hanno fondato i loro monasteri nei paesi selvaggi dell’Europa, ciò che più tardi darà vita alla civiltà, essi hanno fatto tre cose: hanno coltivato la terra (un lavoro senza frode); hanno formato delle comunità fraterne, d’ispirazione familiare (in accordo con l’ordine naturale); hanno fatto salire il loro canto di lode a Dio, giorno e notte (ciò che li manteneva in contatto permanente con il loro fine soprannaturale). Il lavoro, la vita di famiglia, il canto liturgico: come si vede, si tratta di cose semplici e concrete, accordate alle aspirazioni naturali dello spirito umano. Allora “ha preso”, come si dice quando il fuoco si accende. Vi è un inizio di cristianità ogni volta che qualcosa di santo e di rettificato esce dalla terra. Non si fabbricano dei valori di cristianità come non si fabbrica il grano che cresce; lo si coltiva, certo, lo si protegge, ma occorre anzitutto della buona terra e quel permesso divino composto da un accordo provvidenziale fra l’acqua, il sole e il lavoro degli uomini. Il radicamento benedettino ha dato vita all’Europa cristiana grazie a un’unione di fatti miracolosi che la storia registra sotto il nome di cause, ma che è in primo luogo un effetto interamente gratuito della grazia divina».

Il terzo pilastro è la santa liturgia. La liturgia esiste prima di tutto per condurci all’adorazione, al culto di Dio, al compimento del primo comandamento. Per questo dom Gérard ha passato la maggior parte della sua vita “rivolto al Signore”, innamorato del rito più che millenario della Messa, del latino come lingua liturgica — la lingua della Vulgata —, della bellezza dei Salmi e della Santa Messa, della teologia della Messa di san Pio V (1566-1572), resa perfetta da generazioni di cristiani in preghiera, proprietà della Chiesa e prima di tutto del suo capo, Nostro Signore Gesù Cristo. La forma straordinaria del rito latino, o rito gregoriano, come il cardinale Darío Castrillon Hoyos [1929-2018] ha proposto di chiamarlo, non è la creazione di questo o di quell’uomo, o la creazione di questa o di quella generazione: è una pietra tornita da generazioni di credenti, una vera anticipazione di Paradiso su questa terra.

In Une règle de vie intérieure dom Gérard raccomanda di leggere i passi della Scrittura previsti per la liturgia del giorno, in modo che la nostra lettura della Bibbia non sia lasciata al caso o al capriccio, ma segua le indicazioni materne della Chiesa.

Infine il canto gregoriano ha un’importanza particolare nella liturgia perché è capace di innalzare gli spiriti alla bellezza della fede, senza contare su facili sentimentalismi, ma piuttosto su una vera e ricca profondità spirituale.

Tutti gli aspetti finora ricordati convergono nella liturgia celebrata a Le Barroux e sono il nucleo centrale di tutta la vita di dom Gérard.

Quando era ormai prossimo alla morte, dom Gérard volle aggiungere ai tre pilastri spirituali su cui aveva fondato la comunità un quarto pilastro, senza il quale gli altri crollano: l’amore fraterno.

Il rigore dottrinale di dom Gérard era unito all’amore per le anime, molti gli riconoscevano una dolcezza eccezionale nei rapporti con il prossimo. Aveva infine un animo da artista, cosa che lo aiutò non solo nella costruzione del monastero, in uno stile cistercense provenzale senza tempo, ma anche nell’intrattenere rapporti con artisti, nel coinvolgere i propri monaci di tanto in tanto nella messa in scena di spettacoli teatrali ad uso interno della comunità, che avevano lo scopo di allentare il rigore e di rendere più gioiosi i rapporti tra fratelli, proprio come aveva imparato a suo tempo all’École des Roches, quando giovane studente partecipava volentieri a qualche recita.

3. Il monachesimo e la sua irradiazione nella società

Dom Gérard non concepiva la vocazione monastica come una scelta di separatezza dal mondo, ma come un fermento capace di cambiare le civiltà. Aveva interiorizzato profondamente l’opera di san Benedetto, e credeva e agiva come se la sua piccola comunità in preghiera fosse l’origine di un ampio movimento di conversione. Attualmente i suoi monaci formano numerosi sacerdoti in visita insegnando a officiare nella forma extraordinaria del Rito romano, fanno catechismo per la diocesi, curano la vita spirituale di centinaia di oblati sparsi in tutto il mondo, hanno profondi rapporti con movimenti scout giovanili, con associazioni laicali, addirittura con settori dell’esercito e della legione straniera. Tutti costoro a Le Barroux possono trovare quel cibo spirituale che farà loro da viatico nelle loro vite lontane dal monastero.

Tale impulso, che potremmo dire missionario, non esclude però una stretta osservanza della Regola di san Benedetto, senza sconti per quanto riguarda non solo il numero degli uffici — sette di giorno e uno nel cuore della notte —, ma i digiuni, il lavoro manuale — panificazione, produzione di olio, vino, essenza di lavanda, sandali in cuoio, stamperia, laboratorio artistico di icone e sculture —, la vita spirituale.

Dom Gérard, in una famosa omelia tenuta nel giorno di Pentecoste del 1985, al termine del già citato pellegrinaggio Parigi-Chartes, diceva: «La vita cristiana è una marcia, spesso dolorosa, che passa per il Golgota, ma rischiarata dagli splendori dello Spirito. E che sfocia nella gloria. Ah, possono perseguitarci, ma non permetto che ci si compatisca. Perché noi apparteniamo a una razza d’esiliati e di viandanti, dotati di un prodigioso potere d’invenzione, ma che rifiuta — è la sua religione — di lasciarsi distogliere lo sguardo dalle cose del Cielo. Non è forse quello che canteremo tra poco alla fine del Credo?: Et expecto — e attendo — Vitam venturi saeculi — la vita del secolo futuro. Oh, non un’età dell’oro terrestre, frutto di una supposta evoluzione, ma il vero paradiso di Dio, di cui Gesù parlava quando disse al buon ladrone: “Oggi sarai con me in paradiso”. Se noi cerchiamo di pacificare la terra, di abbellire la terra, non è per sostituire il Cielo, ma per servigli da scala. E se un giorno, di fronte alla barbarie montante, dovremo prendere le armi in difesa delle nostre città carnali, è perché esse sono, come diceva il nostro caro Péguy, “l’immagine e l’inizio e il corpo e l’assaggio della casa di Dio”. Ma anche prima che suoni l’ora di una riconquista militare, non è forse permesso parlare di crociata, almeno quando una comunità si trova minacciata nelle sue famiglie, nelle sue scuole, nei suoi santuari, nell’anima dei suoi bambini? E parimenti, cari amici, noi non abbiamo paura della rivoluzione: temiamo piuttosto l’eventualità di una controrivoluzione senza Dio».

Per approfondire:

Reconquête, rivista del Centro Charlier e di Chrétienté-Solidarité, n. 247-248, aprile-maggio 2008, interamente dedicato a Dom Gérard.

Un monaco benedettino (Dom Gérard Calvet), La santa liturgia, trad. it., Nova Millennium Romae, Roma 2011.

—, Demain la Chrétienté, Éditions Sainte-Madeleine, Le Barroux (Carpentras) 2005.

—, Benedictus, 3 voll., Éditions Sainte-Madeleine, Le Barroux (Carpentras) 2009-2011.

Dodicesimo anniversario della morte di Dom Gérard Calvet O.S.B. (1927-2008)